いずれも①12歳と②13歳の高齢の猫で呼吸促拍、元気食欲なしまたは低下という症状で来院。2頭ともX線検査で胸水の貯留があった。

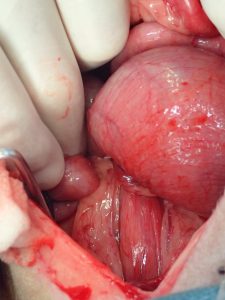

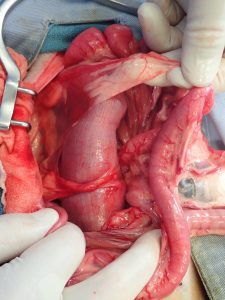

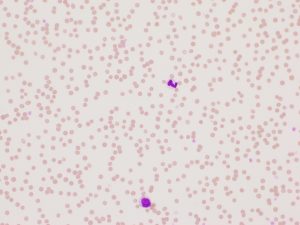

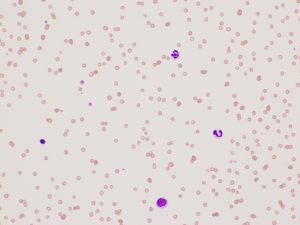

①の猫さんは血液検査で慢性腎不全になっていたが、腹部X線検査と超音波検査で右腎の萎縮と腎盂内の結石の存在と左腎の肥大と形の不正・腎臓内の構造の異常などから腎臓の腫瘍を疑い、左腎の針生検を実施したところ、採取できた細胞から上皮系の悪性腫瘍が疑われた。また胸水の性状は比重や有核細胞数から変性性漏出液であり、沈査の細胞診で、やはり上皮系の悪性腫瘍の疑いが濃厚であった。この猫さんは胸水の抜去により呼吸がある程度改善したが、腎不全も存在していたこともあり、状態は余り良くなかった。しかも1週間もたたないうちにレントゲン上で肺の病変がかなり悪化。そこで少しでもストレスのない自宅で一緒に過ごす時間を増やしていただくため、業者さんに酸素ボックスと酸素発生器のレンタルをすることになった。それから約一週間後くらいに呼吸困難になり、自宅に往診で伺ったが、その場で自然に近い状態で亡くなった。恐らく肺の腫瘍と腎腫瘍との関連性がありそうだった。

上の写真(右が来院時・左がその1週間後の胸部)下の写真(左右の腎臓のサイズと形状の違い・抜去した胸水)

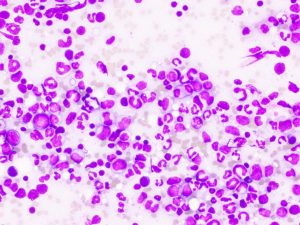

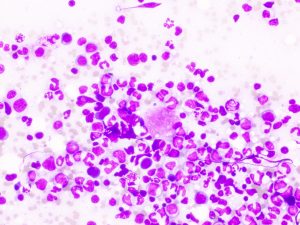

②の猫さんは食欲の低下はあったが、少しずつは食べていたそうだ。但し、胸腔内の液体貯留が大変多く、その抜去した胸水は変性性漏出液でこの液の沈査による細胞診ではかなり悪性度のある上皮系の腺癌のようだった。肺実質にすでに上皮系悪性腫瘍が存在し、抗がん剤などの化学療法は難しい状況だった。そこで腫瘍に少しでも抑制効果のある非ステロイド性抗炎症剤(NSAID’s)とβ-グルカンの豊富に含まれたサプリメント、そしてホメオパシーを応用したドイツの歴史あるホモトキシコロジー療法により、2回胸水を抜いただけでその後次第に胸腔内の水分が減少してきた。しかも元気や食欲も改善し、全体に活発になってきた。今後少しでも良い状態で過ごせることを願いたい。

上の写真(左が初診時・右は1回目の胸水の抜去後の胸部X線写真)

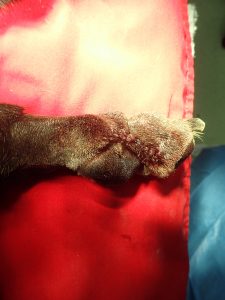

犬同士のケンカ騒ぎでチワワに大型犬がぶつかったか、口が当たったかで眼球が突出してしまったということ。救急で来院し、すぐに整復手術になった。眼球を押し戻しつつ、眼瞼の縁に糸をかけて4糸程縫合し、術後は1週間~2週間で抜糸する。視神経や網膜などの損傷があると術後も視力が戻らないことがある。

犬同士のケンカ騒ぎでチワワに大型犬がぶつかったか、口が当たったかで眼球が突出してしまったということ。救急で来院し、すぐに整復手術になった。眼球を押し戻しつつ、眼瞼の縁に糸をかけて4糸程縫合し、術後は1週間~2週間で抜糸する。視神経や網膜などの損傷があると術後も視力が戻らないことがある。