2歳の雑種犬が慢性の下痢の後、食欲廃絶、嘔吐があったため、検査をしたところ、エコー検査で典型的な小腸の重積を示唆する画像が認められた。手術により修復して元の状態に戻したところ、あまり時間が経っていなかったので腸管の色も悪くなく、血行障害は軽度だったため、すぐに閉腹して終了した。静脈点滴と食事療法を5日程続けることで食欲ももどり、症状も安定したため退院していただいた。腸重積の特徴的なエコー画像と術中の写真を下に示す。

2歳の雑種犬が慢性の下痢の後、食欲廃絶、嘔吐があったため、検査をしたところ、エコー検査で典型的な小腸の重積を示唆する画像が認められた。手術により修復して元の状態に戻したところ、あまり時間が経っていなかったので腸管の色も悪くなく、血行障害は軽度だったため、すぐに閉腹して終了した。静脈点滴と食事療法を5日程続けることで食欲ももどり、症状も安定したため退院していただいた。腸重積の特徴的なエコー画像と術中の写真を下に示す。

7歳の雄の日本猫が1週間くらい前から食欲がなく、嘔吐があるという事で他院にて受診し内服薬で治療を受けたが、芳しくなかったため当院に転院。来院時は食欲元気なく、嘔吐、発熱があった。血液検査で、ヘマトクリット12.6%(再生像あり)白血球はストレスパターン以外は異常なし。血液化学検査では総ビリルビンが高く、黄疸があった。赤血球の寄生虫のベクター検査はすべて陰性。クームステスト(-)。X線検査では脾臓のマス様病変が認められ、エコー検査によりそれが確認されたため、ニードルバイオプシーをしたところ、細胞診の結果は赤血球やリンパ球を貪食している類円形から多形性の大型細胞が多数みられ、核の異常として複数核や奇数核をもったいわゆる多核巨細胞が多く認められた。貧血が重度なため輸血をしたが、翌日ヘマトクリット22%だったものが2日目には17%になり、二度目の輸血を実施。免疫介在性溶血性貧血による黄疸とも考えられたため、ガンマーガードによる治療もしたが、更に貧血をしてきたので、三度目の輸血も行った。そこで脾臓摘出手術を行い、その病理組織検査を行ったところ、赤血球貪食性組織球肉腫という診断が出た。この腫瘍はかなり悪性度が高く、転移性も高いので、厳重な経過観察が必要。またこの腫瘍は猫では非常に珍しい腫瘍で症例発表や治験例がごく少ないため、今後の治療が難しいが、4回目の輸血が終わった後、とりあえずは脾摘後1週間のところで、ステロイドの使用開始。ロムスチンの併用についてのご説明もさせて頂きましたが、それをやっても生存期間が107日という報告があったため、それ以上の治療は希望されず、5回目の輸血後、自宅で看取ることを選択された。

腹部のX線写真(脾臓のマスの確認)

脾臓のエコー検査(大小のマス病変)

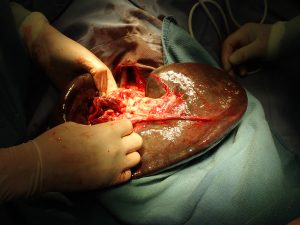

摘出手術中の脾臓

4歳の雄のゴールデンレトリーバーが急性の膿皮症で来院し、外用処置をしようとしたところ、どうしても嫌がって抵抗するので、飼い主の同意を得て鎮静麻酔をして処置することになった。ミタゾラムとブトルファノールの投与とプロポフォールによる短時間の鎮静麻酔だった。10分ほどの外用処置を終え、覚醒してきたので入院室に移動した。ものの30分もしない内にスタッフが入院室に行ったところ、横臥になって頻呼吸、意識混濁の状態を確認、すぐに高体温になっていることがわかり、検温すると体温が42.4℃になっていた為、冷水中に全身を浸し、同時にショックドーズのリンゲル液の静脈輸液を行った。冷水浴30分ほどで体温39.5℃になり、呼吸や意識状態もやや改善してきたため、酸素濃度の高く維持したICUに移動。その際、皮膚病で毛刈りをした部分に紫斑と点状出血が見られていた。輸液の前に採血した血液検査結果を見ると、血小板の低下(13000→4000)があったため、すぐに低分子ヘパリンの投与開始、数時間後には嘔吐、や低血糖性発作(Glu46)及び暗褐色尿(ミオグロビン尿)、タール状便が見られたため、グルコースの静脈投与及び点滴にも添加し、さらに制吐剤としてセレニアも投与した。その後の血液化学検査でALT270→697・AST4155→over・CK over・BUNとCreの高値、K6.1、等の熱中症と似たような血液所見が得られた。心筋のダメージもあり、心室性期外収縮から心室性頻拍に至り、意識もほぼ消失する状況が続いた。そして軽度~中等度の痙攣や遊泳運動なども間欠的に見られた。しかし入院室は常に26℃前後の温度管理がされており、熱中症になるとは考え難い。そこで悪性高熱症の資料を検索した結果、ほとんどがヒトのデータしかないが、以前から吸入による全身麻酔薬により、遺伝的素因のある人(RyR1遺伝子・常染色体優性遺伝)が骨格筋細胞内のカルシウム誘発性因子の放出を暴走させ、細胞内カルシウム濃度が急激に増大し、筋収縮が起こることによって高熱が発症すると言われている。この反応に拮抗する薬剤がダントロレンという筋弛緩剤で直接リアノジン受容体に働き、カルシウムの放出を阻害する。

そこでダントロレンを知り合いの病院に譲っていただき、大型犬には少ない投与量だったが、とりあえず1本しか手に入らなかったため、まずダントロレンNa20mg1本の静脈投与を開始、2日目と、3日目にも製薬会社から1本づつ手に入ったため、毎日1本ずつ静脈投与をしたところ、ASTが>4332→1309→377→86 CKがover→>2036→1866→270 と急激に改善し、BUNやCreも正常に近づいて行った。血小板も4000→32000→52000→146000と改善していった。1週間後には一般状態も改善し、一時退院していただき、その14日後には血液検査データがかなり正常に近くなり、1か月後の検診では元通りの元気なワンちゃんの生活をしていた。また検査データのすべてが正常となっていた。

以上の経過から考察すると、ダントロレンの投与に劇的に反応したことから、明らかに悪性高熱症と診断できる。そして、ヒトの場合MHを誘発する薬物として、ハロセン、ペントレン、エンフルレン、イソフルレン、セボフルレン、サクシニールコリンなどが挙げられている。また一般的に安全な薬物としては笑気ガス、バルビツレート、プロポフォール、フェンタニール、モルヒネ、局所麻酔として、リドカイン、メピバカイン、ブビバカイン、塩酸プロカインさらにベンゾジアゼピン系(セルシン、ホリゾン、ミタゾラム)などが安全な薬剤とされているが、あるデータを読むと、プロポフォールは安全と考えられているが、プロポフォールだけでも発症例があったという報告があるので、動物でも今回のようにプロポフォールを使用した犬にもMHを発症する可能性があることを一応念頭に置いておく必要があると思われた。ヒトでは1万人に1人の確率で起こるとされ、犬ではもっと確率が低いかもしれないが、ダントロレンNaはお守りとして1本~2本は冷蔵庫に置いておくとイザという時に助かるのではないでしょうか。

2歳の日本猫が半年前から風邪の症状があって、点鼻薬と抗生剤の内服等で治療を受けていたが、ほとんど改善せず、1か月ほど前から呼吸が苦しそうになり、食べたものを嘔吐するようになった。またぐったりしてきたため、1週間入院点滴の治療を受けた。呼吸を楽にするため酸素ボックスに入れていた。他院の診断では食道狭窄と拡張があるといわれた。その後も相変わらず呼吸が苦しそうだたため、セカンドオピニオンのため当院に来院。もう一度血液検査とレントゲンを撮らせていただいた。検査結果は血球検査では白血球増多、特に好中球・単球・リンパ球・好酸球が多かった。血液化学検査はすべて正常だった。レントゲン検査では食道裂孔ヘルニア(正常に戻ったり、出たりする)とそれによる食道拡張症、漏斗胸が存在することがわかった。しかし呼吸音から上部呼吸器系の狭窄や腫瘍(若いのでリンパ腫等)、あるいは鼻咽頭ポリープが存在する可能性があった。その日のX線検査では咽喉頭の何かがあることは分かったが、はっきりしないので、川崎にある日本動物高度医療センター(JARMEC)に行っていただき、どうせ麻酔をかけるのなら、そこで検査と手術をお願いすることをお勧めした。その結果、透視撮影によるX線検査をしていただき、鼻咽頭に腫瘤があることが分かった。飼い主の方は川崎まで通えないということで、手術を当院ですることをご希望されたため、後日手術となった。内視鏡の検査やバイオプシーをしていなかったため、それを目的に麻酔をかけ、もし鼻咽頭の腫瘤で可能であれば、切除バイオプシーをすることにした。結果、鼻咽頭の有茎状の腫瘤だったため、切除し、病理組織検査は鼻咽頭ポリープという診断だった。このポリープがかなり大きかったため、吸気時に陰圧となり漏斗胸も加わって二次的に裂孔ヘルニアを起こし呼吸困難になったり、吐出などを起こしていたと考えられた。術後は急速に改善し、呼吸正常となり、嘔吐や吐出もなく、裂孔ヘルニアも起こしていない。骨室胞には異状ないためポリープを切除するだけとしたが、今後は定期検査も必要である。

写真はレントゲンの画像と術前の咽頭部から見えるポリープ、そして摘出した鼻咽頭ポリープ。

15歳のトイプードル避妊雌が慢性腎不全に罹患していた為、精密検査を実施し、その際のX線検査とエコー検査により、脾臓のマスが見つかった。飼い主の方とご相談の上、腫瘤ごと脾臓摘出を実施することになった。腎機能を損なわないよう静脈点滴を術前と術中、術後に行った。術後も経過が良く、現在も元気に過ごしている。 病理組織検査の結果:脾臓の繊維組織球性結節だが子の腫瘍は白脾髄結節性過形成と間質細胞に由来する腫瘍性病変が混在したもので、悪性に分類される。本例では形態学的悪性度は中程度からやや高く、グレードⅢに相当するため、予後も要注意になる。 写真は術中、術後の脾臓全体像と腫瘤の割面を示す。

主訴:昨日より急に元気食欲がなくなり、ぐったりしている。現症:腹部は腫大し、心拍数が増加しており動かない。血液検査:Ht16.8%、WBC49920と高く、特に好中球・単球・好酸球が増加していた。肝パネル・腎パネル共に正常。NaとClの低下。ALKPとGLUが中等度の上昇以外は異状なかった。X線検査とエコー検査:当初、脾臓の腫瘍や過形成、骨髄疾患や免疫介在性溶血性貧血までを疑っていたが、脾臓全体の重度肥大と少量の腹腔内液体貯留、脾臓内の血流の欠如などから脾臓の捻転を疑った。治療経過:飼い主との相談の結果、輸血を実施した後開腹手術を実施した。その結果、やはり巨大化した脾臓が現れ、しかも脾門部で脾臓が360°回転しており、脾臓の動静脈はもちろん、腸間膜も癒着し一緒に回転し、膵臓の左葉も完全に捻じれて、血行障害により赤黒く変色していた。回転した巨大脾臓を含め、腸間膜や膵臓の左葉を元に戻しても、血行はもどらず、血管内には血栓様の凝血塊も多数みられたので、これらすべてを切除摘出した。術後は徐々に元気に回復し、食欲も次第に戻り、順調な経過をたどった。

写真はX線写真とエコー検査の脾臓の無血行を示し、さらに術中のものと取り出した脾臓・膵臓(脾臓に癒着していた)・腸間膜。

13歳のシーズーが中手骨を骨折し、手術をすることになったが、術前検査の X線検査で中腹部のマスが見つかり、エコー検査で脾臓のマスであることが分 かった。飼い主の方との相談の結果、脾臓の全摘手術により、病理組織検査を することになった。病理組織検査の結果は悪性リンパ腫でしかもマージナル ゾーンリンパ腫というものだった。これは低グレードのリンパ腫とされている が、組織所見で核分裂像がやや多いことから術後の十分な経過観察が必要で ある。

写真はレントゲンとエコー検査、そして術中の 脾臓とマス。 レントゲン所見で腎臓と膀胱内に結石が存在するのも確認できる。

かなり老齢の日本猫が慢性の皮膚炎があり、舐め壊してただれているということで、抗生物質等で治療していたが、一向に良くならないので、思い切って皮膚バイオプシーによる診断をすることになった。病変部は両前肢の手掌部とその外側また手根内側にも痂皮形成や潰瘍をともなっており、頸部腹側や左前肩部の皮膚にも糜爛、痂皮、出血などが見られた。4ヵ所のパンチバイオプシーをした皮膚病理検査の結果、診断は「表皮内扁平上皮癌(ボーエン病)」であった。猫では稀にしか発生がないそうだ。単発性で局所的、また転移の証拠がなければ、外科的切除で良好な場合が多いとされているが、この患者さんは複数で足先の複数広範囲の発生なので、外科切除は難しい。また放射線治療なども慢性腎不全のある猫さんなので、全身麻酔がかなり難しい。そこで局所の外用療法(イミキモドクリーム)を選択し、始めている。

下の写真はそれぞれの病変部を示す。