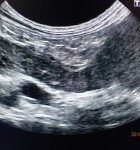

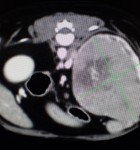

14歳のケリーブルーテリアが左側頚部の表皮に大きめで盛り上がった腫瘤を以前から気付いていたが、色々な事情があって来院が遅れてしまったという事で診察に来られた。腫瘤の大きさは4cm程になっていたが、表皮に形成されており、針生検による細胞診では円形からやや不定形の細胞が存在し、核は円形から楕円のものが多く、2核の細胞の存在や核分裂像も散見された。細胞は一見、組織球のように見えたが、やや悪性と思われるものもあったので、飼い主様と相談し、切除生検をすることになった。但し2㎝マージンを厳守し、深部も筋膜まで切除することとした。その時の病理組織検査の結果は組織球腫だった。その結果を見て、飼い主様共々安心していたが、それから2か月後になり、手術した部位のすぐ近くの皮膚に8㎝にも成長した腫瘤に気づき来院したが、すでに右側の浅頚リンパ節付近にも4㎝ほどの腫瘤が触知された。X線検査もしてみたが胸部・腹部共に特に異常が認められなかった。その日の腫瘤の針生検による細胞診では異型性が激しく、大小不同は明らかで、巨大な細胞で核が5つほどあるものや、核分裂像がかなりみられるようになっていた。そこで現在の症状や細胞診の結果を病理医にお知らせし、もう一度組織切片を評価していただくよう依頼した。その結果、診断名はランゲルハンス細胞組織球症ということだった。ランゲルハンス細胞は表皮内に存在する組織球系細胞で、この細胞に由来する増殖性疾患には組織球腫とランゲルハンス細胞組織球症という事になるそうだ。初発病変が組織球腫に類似する悪性疾患のことをまとめてランゲルハンス組織球症と解釈しているという事だ。先日の内科学アカデミーで「組織球肉腫に挑む」というタイトルのセミナーがあった際に、東京大学附属動物医療センターの血液腫瘍内科の大参亜紀先生に質問してみた結果、この疾患が進行すると皮膚に限らずリンパ節や内部臓器にも転移を起こし、抗がん剤治療を実施しても2~3か月の生存期間になることが多いというご回答を頂いた。化学療法としてはCCNUを基本に使用し、効果がはっきりしないようなら他の抗がん剤を使ってみることになる。14歳と高齢で治療後の生存期間がかなり短いことから、飼い主様も積極的な治療は望まれないかもしれない。

上の写真(下段)は再発した左肩部と右浅頚リンパ節付近の腫瘤(どちらもランゲルハンス細胞組織球症の転移と思われる)