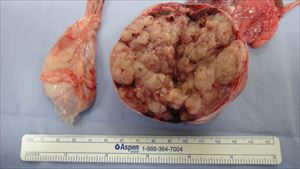

8歳半のゴールデンレトリーバーの右後肢の踵に以前からタコの様なものがあって、次第に大きくなってきていたが、その横に今まであったものより早期に増大してきたできものがある。大きい方の腫瘤の細胞診をしたところ、非上皮系の悪性の腫瘍を疑わせる細胞群が存在したため、切除することになった。病変部は踵の上に存在し、皮膚の余裕が無いところだったが、何とか1.5cmのマージンがとれた。

切除後の病理検査では扁平な小さめの腫瘤は皮膚付属器母班で、それに隣接したより大き目の隆起した右の腫瘤は組織球性肉腫であった。後者は悪性度の高い腫瘍なので予後は要注意。今後近接する膝下リンパ節やその他の臓器などへの転移もありうるため、定期的なチェック(詳細な身体検査や血液検査・画像診断)が必要だ。