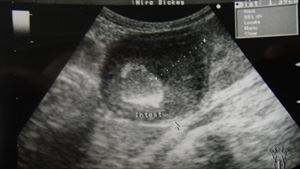

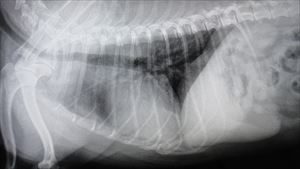

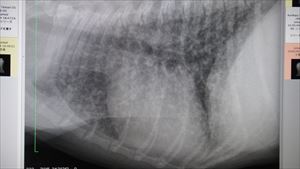

6月頃から食欲が低下していたが、12月中旬から食欲がなく1日2~3回嘔吐するようになった。体重は当時5.5kgだったのが現在4.95kg。体温39.7℃で白血球数が26000と高く特に好中球が高かった。その他の血液検査結果は異常がなかった。触診で下腹部に柔らかめのマスが触知されたのでレントゲンとエコー検査をしたところ、右下腹部に楕円形の陰影(写真①②)、腸壁の肥厚と腸管内腔に突出したマス(写真③)を確認した。腸管の通過障害が疑われたため、開腹手術による腫瘤切除(写真④)を実施した。15cm程の腫瘤を含めた腸管(回腸)を切除(写真⑤)した。切除した腫瘤の割面(写真⑥)は腸管内腔に突出した腫瘤がわかる。

写真①②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

病理組織検査結果は血管肉腫だった。猫の血管肉腫そのものが発生率が少ないが、小腸にできた血管肉腫はかなり珍しい。もともと血管の内皮細胞に由来する悪性腫瘍なので悪性度は高い。腹腔内の他臓器への転移や心臓など全く離れた器官や臓器に転移する可能性もある。予後には充分注意が必要と言える。

膝関節を露出し、断裂した前十字靭帯の処理と剥離していた半月板軟骨の切除をおこなった。

膝関節を露出し、断裂した前十字靭帯の処理と剥離していた半月板軟骨の切除をおこなった。 大腿骨と脛骨に固定具を装着し、脛骨近位を切断する半円形の器具を使用しているところ。

大腿骨と脛骨に固定具を装着し、脛骨近位を切断する半円形の器具を使用しているところ。 CアームX線装置で脛骨の角度を決めて、プレートと螺子できちんと固定されているかの確認をした。

CアームX線装置で脛骨の角度を決めて、プレートと螺子できちんと固定されているかの確認をした。

術後のX線写真で膝関節が良い角度に修復されているのが分かる。

術後のX線写真で膝関節が良い角度に修復されているのが分かる。