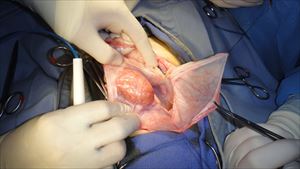

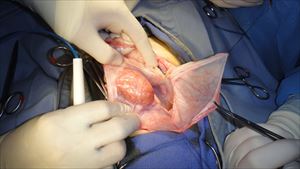

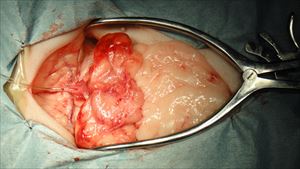

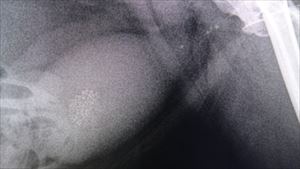

8歳の慢性腎不全のある日本猫が、当初腎嚢胞として留置針による嚢胞内の液体を吸引をして対処していたが、吸引までの時間が次第に短くなってきた為、根本的な治療とは言えないが、腎周囲の皮膜を切除することで、中期的なコントロールができる可能性があるため、飼い主の方と相談の上、手術となった。術後の回復は順調で元々慢性腎不全はあるが、現在腎機能も安定し、普通の生活をしている。下の写真は順に手術前の腹部レントゲン写真2枚。術中写真と腎嚢胞内の液体900ccを示し、一番下の写真は術後のレントゲン写真。

8歳の慢性腎不全のある日本猫が、当初腎嚢胞として留置針による嚢胞内の液体を吸引をして対処していたが、吸引までの時間が次第に短くなってきた為、根本的な治療とは言えないが、腎周囲の皮膜を切除することで、中期的なコントロールができる可能性があるため、飼い主の方と相談の上、手術となった。術後の回復は順調で元々慢性腎不全はあるが、現在腎機能も安定し、普通の生活をしている。下の写真は順に手術前の腹部レントゲン写真2枚。術中写真と腎嚢胞内の液体900ccを示し、一番下の写真は術後のレントゲン写真。

12歳のゴールデンレトリーバーの背側と腋下にあった腫瘤が最近大きくなってきたということで来院。針生検(ニードルバイオプシー)にて、背側腫瘤からは角化細胞主体の類表皮嚢腫のような細胞しか取れなかったが、腋下の腫瘤は皮下は脂肪腫、表皮の腫瘤は肥満細胞腫だったので、双方を切除することになった。病理組織検査結果は背側は毛包上皮腫という良性腫瘍で腋下は組織学的グレード分類(Patnaik)のグレードⅡに相当する肥満細胞腫という結果で、切除縁には腫瘍細胞が脈管内へ浸潤する像は確認されなかった。

写真①②腋下の腫瘤の術前術後

写真③背側の腫瘤の術前④術中⑤病巣の割面⑥術後

高齢のトイプードルが数ヶ月に亘る膿様の耳漏で元気もなくなっていた。レントゲン検査では骨胞内が充実性の物質で埋め尽くされており、耳道洗浄後の観察でも一見チーズ様の物質が充満していた。細菌感染を伴った中耳炎が存在し、中耳内には何らかの物質があったため、耳道内の環境の改善と、中耳内の精査のため耳道切開を実施した。その結果、中耳内には白っぽい肉片のような物質(写真①)がかなり存在していたが、そのほとんどを取り出すことが出来た。中耳内は元通りの空間が取り戻せ、洗浄などを繰り返し実施したことで、内側の汚い物質はほぼ完璧に近く取り去ることが出来た。(術後の写真②)しかし、取り出した肉片(写真③)の病理組織検査の結果は耳垢腺癌であった。この腫瘍は犬では珍しく通常は耳垢線種という良性のものが多い。ただこの子の耳垢腺癌は高分化の傾向があるので、ある程度経過が良いかもしれないが、再発に充分注意が必要だ。

写真①

写真②

写真③

慢性的に耳が汚れて出血があるという主訴で来院。耳道内を洗浄した後、耳鏡で観察したところ、垂直耳道から水平耳道の移行部の耳道壁に腫瘤が存在しており、表面は糜爛と潰瘍で出血していた。大きさは7~8mmと耳道の半分ほどを占めていた。術前の細胞診で肥満細胞腫が疑われたことと、出血をコントロールする目的もあり摘出手術を実施した。写真は摘出した腫瘤を含めた耳道壁および形成手術後の外観。

中年の雄の雑種猫が最近尿の姿勢をしても少ししか尿が出ない状態だったが、昨日から殆んど出なくなったということで、来院した。膀胱は膨満して硬くなっており、血液検査では腎後性の腎不全になりかかっていた。レントゲン検査ではペニス先端から3~4cm程のところから膀胱まで尿道内を埋め尽くす量の小さな結石が存在していた。ペニス先端に一番近い尿道内には多くの結石の中で一番サイズが大きなものが存在していて、これが尿道の完全閉塞に近い状況にしていたと思われた。そこでペニスに尿道カテーテルを挿入し、外からの生食水による水圧で膀胱内に結石を押し戻す処置をした。その後、腎機能改善の為、尿道の留置カテーテルを留置し、2日間静脈点滴を行った。患者猫は状態も良くなりいよいよ3日目に膀胱切開をして膀胱内の結石を除去することにした。膀胱内の結石を全て除去し、膀胱の切開部の縫合後にカテーテルを再度膀胱に入れる際に、尿道のほぼ中間に近いところに穿孔している部分が見つかり、しかもその穿孔部周辺は白っぽく変色壊死して生活力の無い様相を呈していた為、飼い主様とのご相談を充分した上で尿道腹壁置換術を実施することになった。術後の経過も良く、あと3日程で抜糸となるが、その後の尿道瘻開口部周辺のケアが最も注意が必要で、この猫さんの寿命も飼い主の方の努力如何に掛かってくる。こまめに衛生管理をすることと、感染を起こしていないかの定期的な通院をしての検査なども必要になってくる。

写真は術中のもので①傷んだ尿道部の確認、②尿道の穿孔部の尾側側の縫合、③尿道から膀胱にカテーテルを入れ、尿道に縦に切開を入れたところ、④尿道断端を恥骨の筋膜に縫いつけたところ、⑤尿道の裏に皮下脂肪などの組織をくぐらせて尿道をやや弓なりにする。周辺の余分な脂肪や組織をトリミングし、皮膚と尿道開口部の粘膜上皮を合わせるように縫合する。⑥尿道切開周囲と皮膚の縫合と皮膚同士の縫合がほぼ終わってきたところ。⑦X線検査による尿道内の結石の存在⑧膀胱内にも沢山の膀胱結石

写真①

写真②

写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

写真⑦

写真⑧

14歳のミニチュアダックスフンドが最近頻尿になってきた、気張る様な動作をするなどの症状があるということで、来院。他院にて以前よりソケイヘルニアがあることは分かっていたが、老齢の為手術が難しいと言われていた。今回はルーティンの血液検査とレントゲン検査およびエコー検査にて左右にソケイヘルニアが存在していたが。右の会陰部のヘルニア内に前立腺が入り込んで外側に突出しており、それによる排尿の異常や気張る動作があったと思われた。飼い主様とのご相談で、心臓・肝臓・腎臓その他の異常はなく、健康状態は良好だった為、手術を実施することになった。下の写真左は術中の右側のヘルニアを切開したところで、周辺の癒着した様子と腫大した前立腺が見える。前立腺は膿瘍になっており、術中の前立腺内の膿瘍内のサンプルの細菌培養と感受性テストで抗生物質を選択使用し、経過良好で完治した。写真下は術後。

慢性腎不全で自宅で定期的に皮下輸液をしていただき、2年近く安定していた10歳の雌の雑種猫がここ1週間ほどで急に腹部が腫れてきたということで来院した。一般状態はあまり変化はなく、やや食欲が低下している程度だった。診させていただくと、確かに腹部全体が横に突出しているように見えた。レントゲンと超音波検査をしてみると、右側に大きな円形のマスがあり、それに押されて左側にほとんどの消化管が変位している。超音波検査でマスの内容は液体であることがわかったのと、その中には腎臓様の構造が見られた為、腎嚢胞と診断した。貯留していた液体を吸引したところ約1リットルの漏出液が採取できた。吸引後体が軽くなったせいか動きが良くなって退院した。

写真は:レントゲン写真と超音波検査の写真および吸引した液体

12歳9ヶ月のシーズーが3日前位からふらつくような歩き方で、物にぶつかることがあった。今日は元気も食欲も低下していて様子がおかしいということで来院した。診察した結果、両目の失明が判明し、眼底検査で眼底出血と網膜剝離があり、エコー検査でも網膜の剝離が確認された。そこで血圧を測ったところ、収縮期が234、拡張期が204と重度の高血圧が確認された。ルーティン検査としての血液検査結果は白血球(好中球)増多のみで、それ以外の項目は、血液化学検査を含めて全く異常がなかった。また画像診断ではレントゲン検査で膀胱結石の存在と、超音波検査で右の副腎が1.4cm×2.5cmに腫大、腫瘍化していた。これらのことから副腎髄質の腫瘍である褐色細胞腫と仮診断し、高血圧の治療薬を始めた。その結果、翌日には上が189、下が157となり、3日目には上が158、下が122となって、状態もよくなり、食欲や活動性も出てきた。本来褐色細胞種などの副腎の腫瘍は外科切除が基本になるが、飼い主の方は手術を希望しなかった為、内服薬で降圧剤を内服してゆくことになるが、腫瘍が大きくなるにつれ、内科的にはコントロールが出来なくなってくるでしょう。

14日のバレンタインデーは家にチョコレートが沢山集まっている日、ワンコにとっては格好のオヤツがあちこちにあるわけですから、得意の嗅覚で箱の中に入っていても、少々の高いところにあっても、見つけて美味しくいただいてしまいます。毎年この時期に多いチョコレート中毒ですが、これは犬は人と違ってチョコレートに含まれるテオブロミンの代謝速度が遅いので、大量に食べると害になることからチョコレート中毒といわれます。チョコレートの食べすぎで嘔吐や下痢、多尿、興奮、発熱、不整脈、運動失調、筋肉のけいれん、発作などの症状が見られ、また腹痛や血尿、脱水を引きおこす場合もあります。昨日チョコレートの詰め合わせ1箱とバラのチョコレートを数個食べてしまったワンコが来院し、救急処置として催吐剤の注射で胃内容を全て吐かせる処置をして、ほぼ何の症状も出ないうちに無事に帰宅した。下の写真は食べたと思われるチョコレートの箱と包み紙、そして嘔吐させた内容物。

ネザーランドドワーフラビットの9歳半が腰に腫瘤が出来たということで切除バイオプシーとなった。病理組織検査では毛芽腫(基底細胞腫)で、良性腫瘍のため今回は完全切除できていたので、再発の危険はほとんど無い。

雄の1歳1ヶ月のジャンガリアンハムスターの胸部腹側に大小2つの腫瘤があり、次第に増大してきたため、切除バイオプシーとなった。病理検査では起源不明の肉腫。この腫瘍は雄のジャンガリアンに好発傾向がある増殖性病変で、局所再発のあり得る腫瘍である。

下の写真はこの2例の術中と術後の写真。