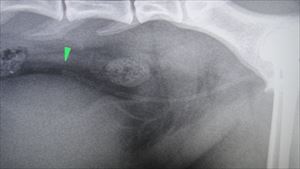

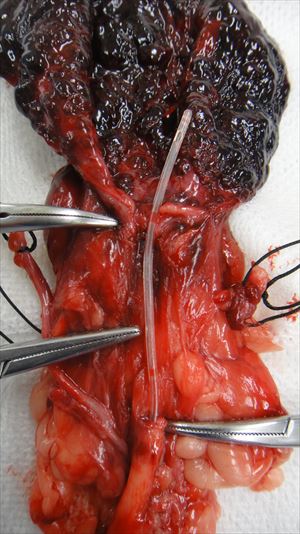

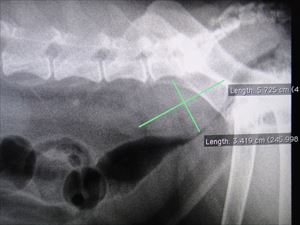

13歳のシーズーが半年以上前から出来ていた腫瘍が次第に大きくなり、直径5cm位になってきた。しかも頂点が破れて出血してきたという主訴で来院した。他院では年なので危険だから手術は無理だといわれていた。健康診断をした結果、血液検査では総白血球が中等度上昇、特に単球が多いので腫瘍の化膿性炎症から来ていると考えられた。また肝臓の酵素(ALTとAST)が軽度の上昇が見られた。心臓はリバイン(Levine)の評価で左側僧帽弁領域で4/6と中等度の心雑音はあったが、当院の循環器専門担当の、滝沢獣医師が心臓の機能を検査した結果、麻酔のリスクはごく少ないことがわかり、手術を実施することになった。写真は術前と術後および摘出した腫瘍です。

病理組織検査結果は悪性神経鞘腫であった。この腫瘍は遠隔転移はほとんどありませんが、局所再発があり得る為、今後の定期的な診察などが必要となります。