他院にて慢性腎不全の治療を受けていた10歳のネコさんが、次第に食べなくなって状態が悪くなってきたということで、当院に転院された。確かに血液検査をすると慢性腎不全がありましたが、数値としてはそれほど高い数値ではありませんでした。しかし腹部を触診してみるとやや腫大した腎臓と中腹部に直径4~5cmのサイズの塊が触知されたので、レントゲンと超音波検査を実施してみると、小腸壁が重度に肥厚してできた腫瘤であることが分かりました。さらに針生検による小腸の塊状病変の細胞診では非上皮系の悪性腫瘍と思われる大型の細胞が多く見られました。つまり何らかの肉腫ということになります。血液検査では白血球数が少ないのに好中球の左方移動と単球が高値を示していたことから、感染が重度である事が分かり、レントゲン所見からすでに腹膜炎も起こしていたのです。これらのことから予後は不良ということになります。入院して静脈からの輸液および抗生物質2種類投与とさらにその他のできる限りの治療をしましたが、やはり好転せず3日目に亡くなりました。もう少し早い時期に腫瘍が見つかっていれば、寿命ももう少し延ばせたかもしれないと思うと残念でなりません。

下の写真は超音波検査所見(小腸の腫瘤部)

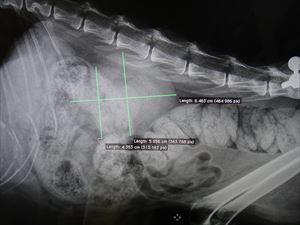

下の写真は腹部X線検査所見

写真①

写真① 写真②

写真② 写真③

写真③ 写真④

写真④ 写真⑤

写真⑤