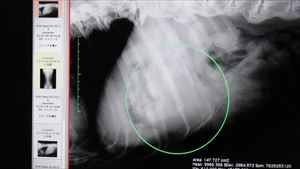

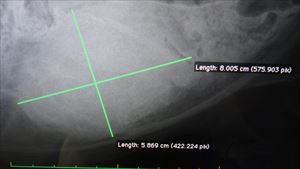

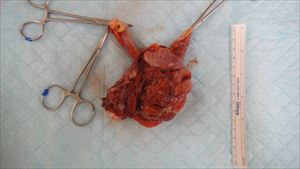

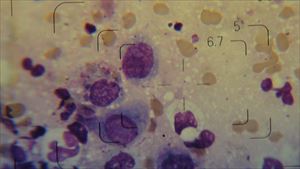

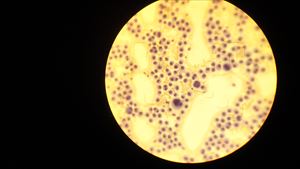

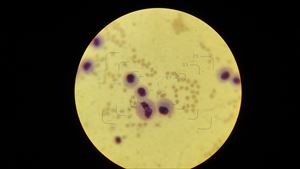

13歳半のプーリーの前肢指間部の腫瘤がここ1~2ヶ月で急に大きくなってきたので検査を希望で来院した。来院時の病変部(指間部の背側からの写真①、腹側からの写真②、正面からの写真③)を見ると背側の大きな腫瘤と腹側の小さな腫瘤が繋がっているように見える。背側の大きな腫瘤から針生検をして細胞診をしたところ、細胞の大小不同が著しく、類円形の大きな核や核小体を持つものや分裂像も見られ、多核の細胞も散見された。これらのことから悪性の何らかの肉腫を疑った。飼い主の方と相談した結果、根治目的の断指や断脚は希望されなかったので、完全切除が不可能な場所な為、切除バイオプシーあるいは最小限の切除縁の手術になることをご了解いただいた上で手術を実施した。写真④は術後10日目の抜糸時。

病理組織検査の結果は軟部組織肉腫の1つである血管周皮腫だった。この腫瘍は遠隔転移はほとんど無いが、局所で強い浸潤を示して増殖する腫瘍で術後の再発が効率に起こる。飼い主の方もご承知の上で今回の切除となったが、大型犬で13歳半と高齢なこともあり、再発時の抗癌剤の使用も希望されないため、限られた治療になりますが、飼い主様と一緒にワンちゃんの生活の質を重視した方法を選択して行くことになった。

写真① 写真② 写真③

写真④