数年前から尾の先端をかじったり、舐めたりしてしまい、色々な治療をしても治らないということで来院した。早期治癒をご希望でしたので、病変部を含めた断尾をして治療することになった。

下の写真2枚は術前の尾の病変部

下は尾根部から断尾をした術後の写真

数年前から尾の先端をかじったり、舐めたりしてしまい、色々な治療をしても治らないということで来院した。早期治癒をご希望でしたので、病変部を含めた断尾をして治療することになった。

下の写真2枚は術前の尾の病変部

下は尾根部から断尾をした術後の写真

2歳の日本猫が喧嘩による外傷が化膿して、排膿後大きな哆開創になって来院した。外用処置を続け、10日経っても際立った改善を示さないため(写真①)、飼い主の方と相談の結果、出来るだけ早い治癒をご希望のこともあって、皮膚の形成外科手術をすることになった。写真②は術後5日目、写真③は術後12日で抜糸をした時。その後数日で痂皮もとれて完治した。

写真① 写真②

写真③

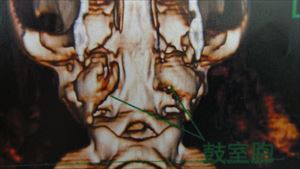

症例は8歳のイタリアングレイハウンドで、飼い主によると子犬の時から右耳の穴が無かったが、今まで何も異常なく経過してきた。ところが3ヶ月ほど前から右耳の辺りをさわると怒って咬み付こうとしたり、口を開けることが出来なくなってきた。特に最近になって食事を食べなくなってきたという主訴である。実際に診察してみると耳道が全く無く(写真①)触診により、耳介の軟骨はあるがそれに続く垂直耳道の軟骨が無く、水平耳道の位置から軟骨らしいものが触知される(写真②)。X線検査では耳道内の空洞が無く液体様の陰影がみられるくらいだったが、CT検査(写真③④)をしてみると、耳道周辺にも無構造のスペースがあり、血液検査で白血球増多(好中球増多)があり、細菌感染も疑われたため、膿瘍になっている可能性もあった。ただ3D画像のCTを見ると(写真⑤)骨胞は僅かな変形はあるものの、骨融解も目立つものはなく、構造は左右対称的に存在していた。

飼い主のご要望で手術をすることになったが、切開してみないと、分からない部分もあった。皮膚を切開し、術前に触知する軟骨様部分を露出した(写真⑥)。この軟骨は垂直耳道の一部だと思われる。この部分を切開すると中には分泌物や耳垢がぎっしり溜まっており(写真⑦)、まずはこの耳道内の耳垢の細菌培養・抗生剤感受性テストのサンプリングをしてから、温生食で耳道内を充分洗浄した(写真⑧)。耳道軟骨周辺は液体や膿様のものは存在せず、腫大したリンパ節や唾液腺が存在するだけだった。周囲の皮下組織は通常通り縫合し、軟骨を部分的に成形切除し皮膚と耳道壁を結紮縫合して終了した(写真⑨)。結論として非常に稀な症例だが、閉鎖環境にあった耳道内に耳垢が蓄積して起きた外耳道炎を伴った先天性耳道閉鎖と診断した。術後は順調に経緯し、4日後には退院した。写真⑩は抜糸直後。

写真①

写真②

写真③ 写真④

写真⑤

写真⑥

写真⑦

写真⑧

写真⑨ 写真⑩抜糸直後

9歳の猫が何ヶ月か前より、いつもゆるい便をしてお尻を汚しているという主訴で来院した。長毛の猫だったため、乾いた糞と被毛で肛門部が隠れていて飼い主は気がつかなかったようだが、肛門がかなりの狭窄をしていて、鉗子の先がやっと入るくらいの狭さだった。(写真①)また触診でもある程度便秘しているのは分かったが、レントゲンを撮ると腹部の写真で結腸内に大きな硬そうな糞塊がいくつもあることが分かった。(写真②) そこで分かったことは肛門が何らかの原因で狭窄したために、便が停滞してしまい、弁の隙間を通過する柔らかい便だけが、出ていたと、考えられる。

飼い主の方と相談の結果、狭窄部を切除し、ここに肛門形成術を実施することになった。写真③が狭窄部の切除をしているところ。写真④は狭窄部を切除し終わったところ。写真⑤と⑥は直腸粘膜と皮膚を縫合しているところ。写真⑦は術後の肛門(保定のため尾を上に引っ張っているため戻すと形はほぼ正常になる)写真⑧は抜糸直後。

写真① 写真②

写真③ 写真④

写真⑤ 写真⑥

写真⑦ 写真⑧

病理組織検査結果:狭窄していた肛門の組織は表皮に広範囲の自潰、潰瘍化し、表皮や粘膜の脱落領域は浅層から深部に炎症性肉芽組織の増生が見られた。つまり何らかの原因で感染などの炎症が起きて、肛門周囲の炎症や潰瘍により狭窄を起こし、二次的に糞塊が詰まってしまって、便秘をしたことにより、隙間を通れる軟便の排出が起こったと考えられる。

術後は緩下剤を使用し、排便しやすいようにし、12日目に抜糸を終え、その後は順調に排便し、たまにトイレ以外のところに糞を落とすくらいまで改善した。

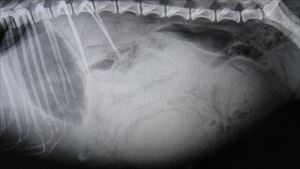

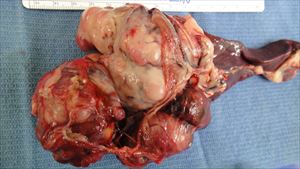

8歳半の雌のヨークシャーテリアが膝の上から落ちてから具合が悪くなったという主訴で来院。元気消失、粘膜貧血色、腹部膨大、腹部の触診で前腹部から中腹部にかけてのマス(腫瘤)の触知。血液検査では重度の貧血と白血球(好中球)増多、ALPの上昇があった。X線検査では腹部中央部のマスと腹部全体のスリガラス状陰影(写真①②)。超音波(エコー)検査では脾臓から発生したいくつかの腫瘤が存在することが分かった(写真③④)。腹腔内には液体が貯留していることも分かった為、すぐに輸血を準備開始し、その日の内に手術を実施した。開腹した途端に腹腔内の血液が見えたため、それを吸引し、シーリングシステムにより脾臓の血管を止血離断して、脾臓の全摘出術を行った(写真⑤⑥)。取り出した脾臓のマス(写真⑦⑧)

腹腔内の出血は膝の上から落ちた時に腹部をぶつけて、脾臓の腫瘍から出血したと考えられた。

病理組織検査の結果は脾臓の起源不明肉腫だった。またこの腫瘍は海外ではfibrohistiocytic nodule of spleen として報告されており、腫瘍内を占めるリンパ球成分の量でグレード分けしている。この文献によると一年生存率がグレードⅠで57%、グレードⅡで61%、グレードⅢで32%と報告されている。この子は細胞異型や核分裂像が比較的顕著で、腫瘍内のリンパ球成分がやや乏しいことからグレードⅢの悪性度の高い腫瘍の可能性がある。一部の静脈内に腫瘍細胞の浸潤が確認されているので、肉眼的な異常はなかったものの、肝臓への転移などに十分な注意が必要である。

写真①

写真②

写真③

写真⑤ 写真⑥

写真⑦

写真⑧

14歳のミニチュアダックスフンドの左第2乳腺に1cm程のしこりがあり、病理組織検査を目的に切除バイオプシーをすることになった。

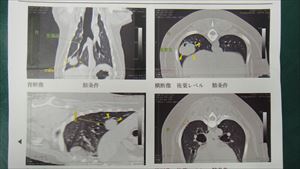

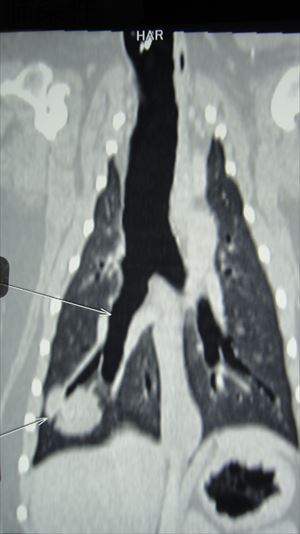

麻酔をする手術は必ず術前検査をしますが、血液検査では完全血球検査と血液化学検査をしたが、以前から肝酵素が高い以外はほとんど正常値だった。ところがX線検査をしたところ右側の肺の後葉に2cm大の腫瘤が見つかり(写真①腹背方向・写真②左下横臥)、飼い主の方と相談の結果、乳腺の腫瘤と肺の腫瘤を同時に摘出することになった。術前の検査としてMRI検査により、肺の他の部分に腫瘤がないか、また他の臓器にも異常が無いかを検査する必要があったため、当院と提携しているキャミックという検査センターに予約し、翌日MRI検査を実施した。その結果(写真③)、右肺の後葉に気管支を含む腫瘤があり、それ以外の肺葉には腫瘤はなく、付属リンパ節の腫大もない(写真④⑤)腹部のMRI画像では脾臓に腫瘤のようなものが見られたが(写真⑥)、超音波検査で高エコーの腫瘤が認められ、結合組織の増生の可能性が高かった。その他にはわずかな僧帽弁閉鎖不全があった程度で異常が無かった為、日を改めて右側後葉の全摘出手術および乳腺腫瘤の摘出手術を実施することになった。

開胸手術は痛みを伴う手術のため、術前から鎮痛剤投与、術中はビブバカインによる局所の浸潤麻酔や胸腔内投与、術後にもフェンタニールパッチによる鎮痛処置を行った。また閉胸する際に肋骨の後方の神経・血管を圧迫しないように肋骨の小穴に糸を通して、切開創を縮めてから肋間筋を縫合するようにした。このことにより術後の肋骨の痛みがかなり改善される。

手術により摘出した右肺後葉と腫瘍が写真⑦に示されている。摘出した肺葉には空気が入っていないとかなり萎縮して写真の様に小さく見えるが、腫瘤は白っぽく盛り上がっているのが認められる。

病理組織検査の結果は肺癌と乳腺癌:肺の腫瘍は動物では発生頻度は1%以下といわれ、まれな腫瘍といえる。ただ犬の悪性肺腫瘍の71%に血管やリンパ管への腫瘍細胞の浸潤があり、23%で肺門リンパ節を超えた遠隔転移が見られ、最も転移率の高い腫瘍は扁平上皮癌と未分化癌で肺癌や気管支肺胞腺癌は転移しにくいとされている。

どちらの腫瘍も切除した組織の断端には腫瘍細胞は存在しなかったが、切除した乳腺癌の一部に癌細胞の脈管(血管内)浸潤を疑わせる像が見られたということなので、今後の転移発生に十分な注意が必要だ。また通常は乳腺癌が肺に転移するのが一般的で、この症例でも乳頭状腺癌の形態で肺胞内に腫瘍が広がっていた様なので、乳腺癌の肺転移と考えて良いかもしれない。

写真①(楕円形) 写真②(円形)

写真③

写真④(矢印で示した所が腫瘍)

写真⑤(下の矢印が肺後葉のマス:白い部分)

写真⑥(白く円形の部分)

写真⑦(摘出した腫瘍を含む肺葉:肺は縮んでいる)

未避妊のミニチュアダックスが1週間前から元気食欲無く、水ばかり飲んでは嘔吐するという症状で来院。体温は低下ぎみで、脱水があり、かなり痩せていた。また椎間板ヘルニアの手術を3年ほど前に受けており、排尿、排便がうまくできていなかった。血液検査では好中球の左方移動と単球増多を伴う著しい白血球数の増多が見られた。血液化学検査ではアルカリホスファターゼの上昇があった。X線検査所見は恐らく膨大した子宮と思われる部分が腹部全体を占めており(写真①)、また膀胱内に結石が2つ存在し(写真②③)、胆嚢内にも結石が見られた(写真④)。超音波検査では子宮内にやや低エコーに写る濃度の高そうな液体の貯留が確認できたため(写真⑤)、子宮蓄膿症と診断した。まずは静脈輸液を始め、その日の夜に手術となった。膨大した子宮と卵巣を切除し(写真⑥)、次に膀胱内から2つの結石を摘出(写真⑦)、そして閉腹。摘出した結石が写真⑧。食欲は翌日から出てきたが、吐物の誤嚥による局所性肺炎の為のネブライザー治療もあったため、咳も無く一般状態が良くなった6日目に退院した。

写真①

写真② 写真③

写真④

写真⑤

写真⑥

写真⑦

写真⑧

雄の10歳のジャーマンシェパードが1ヶ月前に嘔吐があって来院した時はレントゲン上も異常なく、対症療法のみで、2日程で嘔吐も食欲も改善してその後も異常がなかったが、今回は2日前から元気食欲なく、昨晩から全く食べなくなったと言うことで来院された。来院時はかなりの虚脱状態で腹部の膨満があったので、まず套管針を経皮的に胃に直接穿刺し、胃内ガスを抜き、すぐにX線検査をした。(写真①は腹背像と写真②は側面像)どちらも胃の幽門部と噴門部が180度逆の位置になっている。すぐに緊急手術となり、開腹し捻転を戻したが、血行障害による脾臓のうっ血壊死を起こしてきていたので、大きさや色が戻らなかった(写真③)ため、脾臓摘出も実施した。重度の場合胃の壁も血行障害のため壊死を起こすことがあるが、この患者さんは胃壁の色は辛うじて紫色にはなっていたが、壊死までには至らなかったため、胃壁と腹壁のベルトループ法による胃固定術を実施して(写真⑤)閉腹、手術を終了した。(写真⑥はベルトループ法を図示したもの)術後は経過がよく、食事療法を行い5日目に退院した。

写真①

写真②

写真③

写真④

写真⑤

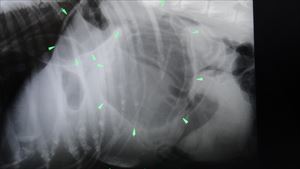

8歳の雄のシーズーが3日前から尿が出にくくなり、元気食欲がなくなっていたが、今朝から食欲廃絶、嘔吐、虚脱になってきたということで受診。膀胱は過大に膨満していたため、まずは膀胱穿刺により尿を吸引排出させた。X線検査により、尿道には多数の大小の結石が存在し、これが閉塞を起こしていた(写真①②矢印)。血液検査結果は総白血球数が22650と高く、好中球の左方移動・単球増多があって、かなりの感染症や炎症が起きていることがわかった。腎機能検査は血中尿素窒素(170)、クレアチニン(7.9)、リン酸(18.7)と異常な高値で、重度の腎後性腎不全があることがわかった。また電解質のナトリウムと塩素が低値でカリウムは7.3と高値だったので、生理食塩液の点滴を開始。処置としては尿道の結石をバルーンカテーテルを使用し、尿道から生理食塩液を使って注射器で圧をかけて膀胱内に戻すことをした。数回繰り返しこの処置を行った結果、膀胱内に結石が戻ったため、次に腹部正中切開・膀胱切開(写真③)にて膀胱内に戻った結石を鉗止で摘出した。大きめな結石は4.5mmから3mm大のものが5つと細かい粒状から砂状のものが多数摘出できた(写真④)。写真③のように膀胱壁全体が充出血と血行障害で赤黒くなっており、膀胱の壊死による破裂や機能障害が懸念されたが、術後3日間尿道カテーテルを留置して点滴治療を続けた結果、食欲や元気も改善され、4日後にカテーテルを抜去した後も何とか自力排尿ができるようになり、腎機能も改善したため5~6日後には退院する予定だ。

写真①

写真②

写真③

写真④

11歳の雌のイングリッシュセッターが昨年7月に大腿部外側皮下に1センチ程の腫瘤があった(写真①)が、最近になって大きくなってきたということで来院。細胞診をしてみると非上皮系の悪性腫瘍を疑わせる所見が得られた為、口腔内の第3後臼歯の横に存在した歯肉の腫瘤(写真②)と共に切除バイオプシーをすることになった。大腿部の腫瘤は悪性腫瘍を想定して、周囲2cm以上のマージンを取り、深さに関しては下層の筋膜まで剥離して切除した(写真③)。病理組織検査結果は大腿部皮下の腫瘤は悪性神経鞘腫で腫瘍辺縁の神経束等に腫瘍細胞の浸潤は無いという結果だった。しかし切除した周囲の定期的なチェックは必要でしょう。この腫瘍は比較的稀な腫瘍と言われているが、先月にも遭遇しており症例報告しているが、以外に多い腫瘍なのかもしれない。歯肉の腫瘤は線維腫性歯肉腫(別名・周辺性歯原性線維腫)という良性腫瘍だった。

写真①

写真②

写真③(術後)